Auf einen Blick

- Kein grünes Licht für Jagd: Auch nach der Herabstufung in der Berner Konvention ist der Wolf weiterhin geschützt und Staaten müssen einen günstigen Erhaltungszustand der lokalen Wolfspopulationen anstreben und erhalten.

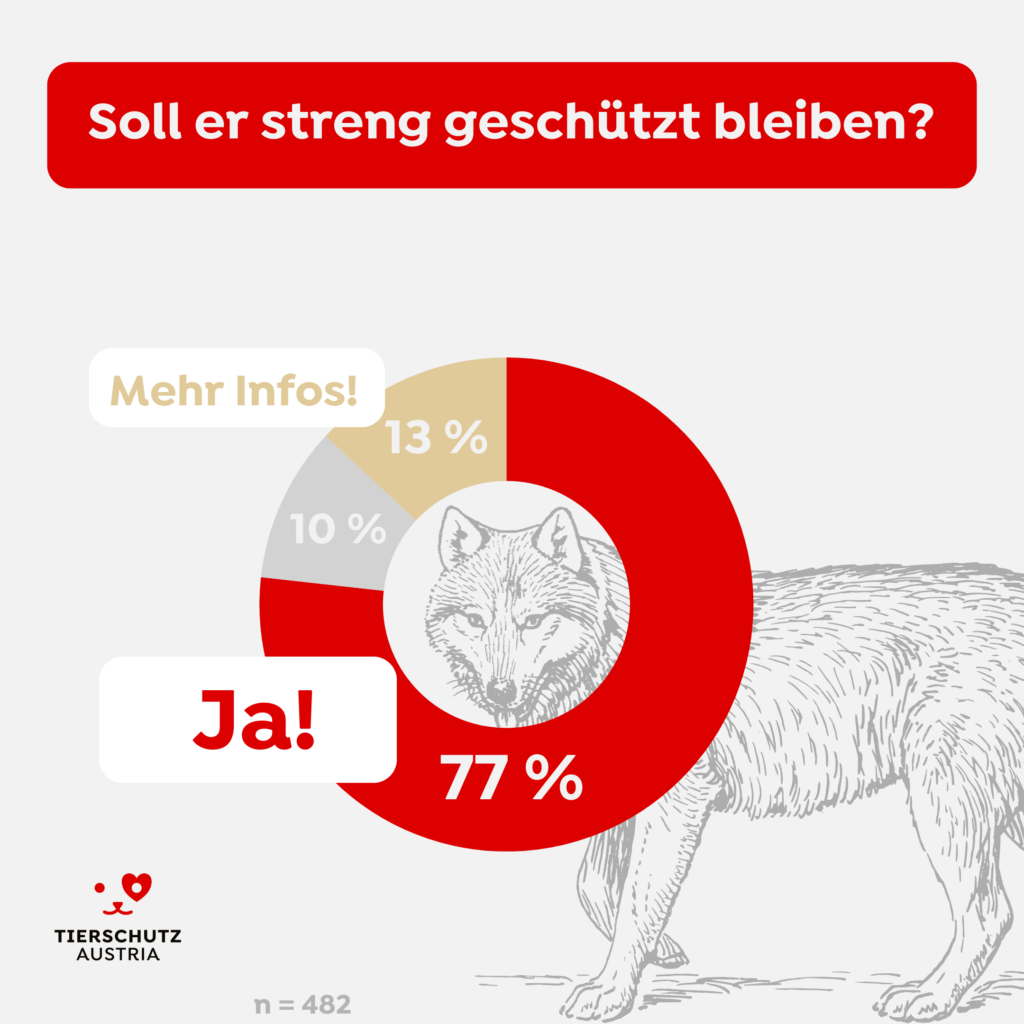

- Bevölkerung und Wissenschaft fordern Wolfsschutz: Dreiviertel der Österreicher:innen unterstützen einen strengen Wolfsschutz. Wissenschaftler:innen kritisieren die Entscheidung der Berner Konvention als unbegründet.

- Günstiger Erhaltungszustand fehlt: In Österreich wurden dieses Jahr bisher nur 65 Wölfe nachgewiesen, die meisten Durchwanderer – für einen günstigen Zustand wären um ein Vielfaches so viele Wölfe nötig.

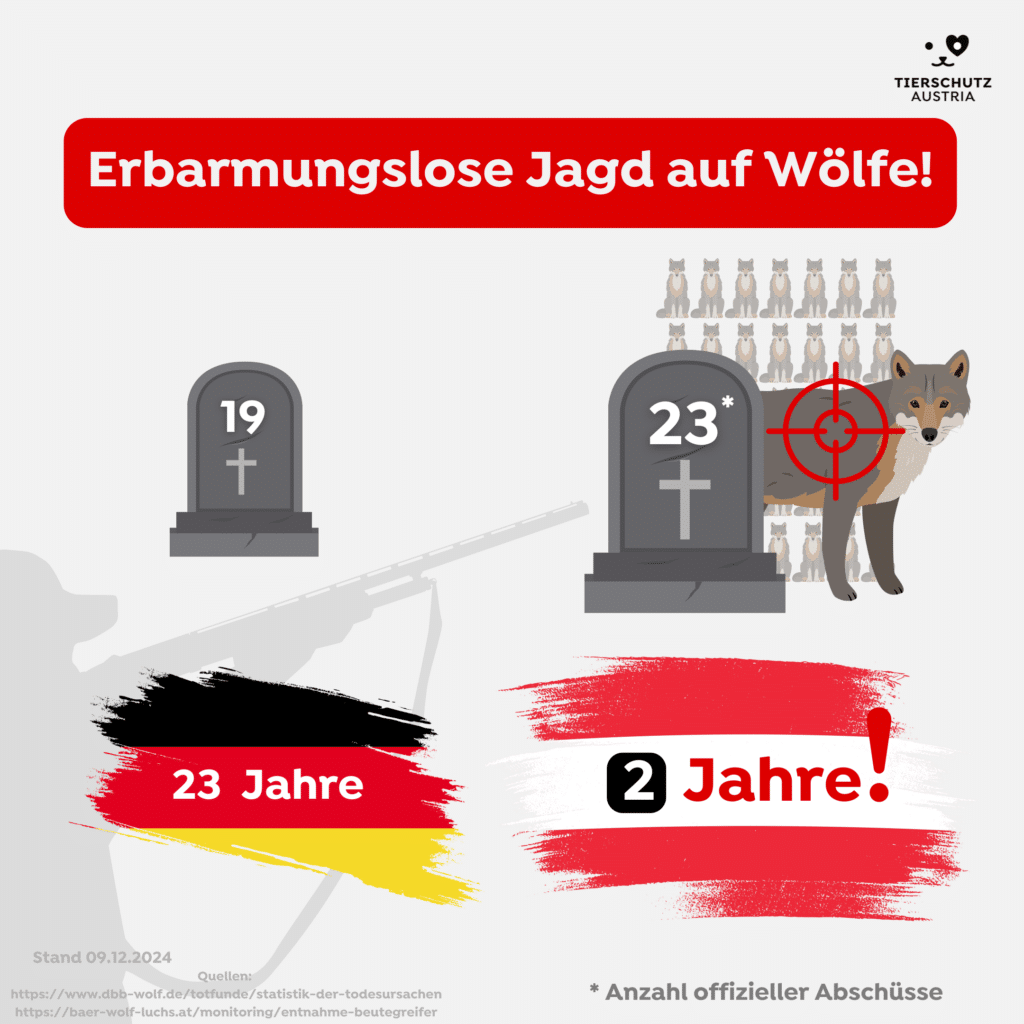

- Illegale Abschüsse: In Österreich wurden in weniger als 20 Monaten mehr Wölfe getötet als in Deutschland in über 20 Jahren. Viele Abschüsse stehen im Widerspruch zu EU-Recht und sind daher illegal.

- Ökologisch unverzichtbar: Wölfe regulieren Wildtierbestände, wirken als „Gesundheitspolizei“ und schützen Ökosysteme. Ihre Rückkehr trägt zur Erholung der Biodiversität bei und ist ein Gewinn für Mensch und Natur.

Frage: Darf der Wolf jetzt bejagt werden?

Nein. Auch nach der Herabstufung in der Berner Konvention ist der Wolf weiterhin geschützt – nur nicht mehr „streng geschützt“. Das bedeutet, dass Staaten trotzdem verpflichtet sind, einen günstigen Erhaltungszustand der Art anzustreben und zu bewahren. In Österreich sind wir davon weit entfernt.

Zudem ist der Wolf in Europa durch die Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie sowie nationale Naturschutzgesetze geschützt und zahlreiche Urteile des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) bestätigen, dass Schutzmaßnahmen eingehalten werden müssen (mehr dazu HIER). Der Wolf bleibt also eine geschützte, in Österreich nicht regulär bejagbare Tierart – trotz der Änderung im Schutzstatus!

- „Streng geschützt“ (Anhang II der Berner Konvention):

Verbot von Tötung, Fang, Störung (z. B. während der Fortpflanzung), Zerstörung von Lebensräumen und Handel mit lebenden oder toten Tieren. - „Geschützt“ (Anhang III der Berner Konvention):

Die Nutzung der Tiere darf geregelt werden, jedoch nur so, dass die Population nicht gefährdet wird. Dazu gehören z. B. Abschussquoten oder ein eingeschränkter Handel.

Trotzdem ist ein geringerer Schutz äußerst problematisch, denn er signalisiert, dass die betreffende Art weniger schützenswert ist. Studien zeigen, dass Straftaten im Bereich der Wildtierkriminalität (beispielsweise illegale Abschüsse und Vergiftungen) zunehmen, wenn der Schutzstatus einer Art gelockert wird, da Täter:innen weniger Konsequenzen fürchten und die gesellschaftliche Akzeptanz für illegale Tötungen steigt.

Frage: Werden Wölfe in Österreich getötet?

Ja. Obwohl noch lange kein günstiger Erhaltungszustand erreicht ist, und die Tötung eines Wolfs daher nur in absoluten Ausnahmefällen zulässig ist, werden in Österreich Wölfe unter verschiedenen Vorwänden getötet. Allein 2023 bis 2024 wurde 23 Tiere erlegt, meist weil:

- Nutztierrisse ohne ausreichenden Herdenschutz: Wölfe werden abgeschossen, wenn sie ungeschützte Nutztiere reißen, obwohl effektive Schutzmaßnahmen fehlen.

- Nähe zu menschlichen Siedlungen: Wölfe, die in der Nähe von Siedlungen gesichtet werden, werden getötet, obwohl der Europäische Gerichtshof (EuGH) betont hat, dass Wölfe auch in urbanen Gebieten streng geschützt sein müssen.

Diese derzeitige Praxis in Österreich steht im Widerspruch zu EU-Recht und gefährdet den Schutzstatus des Wolfs. Dass es auch anders geht, zeigt Deutschland. Hier wurden seit 1991 bis Juni 2024 insgesamt nur 19 Wölfe im Rahmen von Managementmaßnahmen getötet (Stand 09.12.2024). Damit sind in Österreich in wenigen Monaten mehr Wölfe „legal“ getötet worden als in unserem Nachbarland in den letzten 23 Jahren!

Frage: Hat der Wolf in Österreich einen günstigen Erhaltungszustand?

Nein. Der Wolf in Österreich hat aktuell keinen günstigen Erhaltungszustand. Wissenschaftler:innen schätzten bereits 2016, dass für die Alpenregion insgesamt ca. 125 Wolfsrudel erforderlich seien, davon 39 allein in Österreich. Diese Zahl liegt in weiter Ferne: Im laufenden Jahr wurden lediglich 65 Wölfe – deutlich weniger als im Jahr zuvor und hauptsächlich Durchzügler – in Österreich nachgewiesen. Ansässige Rudel konnten nur 5 gezählt werden, von denen nur 3 nachweislich Junge bekommen hatten.

Gemäß der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie, dem wichtigsten europäischen Naturschutzgesetz, gilt eine Art wie der Wolf als günstig erhalten, wenn:

- Die Population langfristig überlebensfähig ist, z.B. durch genügend genetischen Austauschs mit anderen Populationen.

- Das Verbreitungsgebiet weder schrumpft noch bedroht ist.

- Ausreichende Lebensräume vorhanden sind, um die Population langfristig zu halten.

Das heißt, nicht nur die Anzahl an Individuen ist entscheidend, sondern auch in welchem Zustand die Lebensräume sind und, im Falle des Wolfs, ob Rudel sich ansiedeln und überleben können.

Trotzdem wird hierzulande oft behauptet, Österreich müsse keine zusätzlichen Wölfe beherbergen, da in unseren Nachbarländern ohnehin genügend Tiere leben würden. Nicht nur, dass man sich dadurch der Verantwortung, die eigene Natur zu erhalten, entzieht. Es wird auch ignoriert, dass für das langfristige Überleben der Art ein genetischer Austausch zwischen den verschiedenen Populationen gegeben sein muss. Mit seiner Lage spielt Österreich hierbei eine Schlüsselrolle, da es die alpine, kontinentale und baltische Wolfspopulationen verbindet.

Frage: Will die Bevölkerung den Wolf schützen?

Ja. Die österreichische Bevölkerung unterstützt die Rückkehr des Wolfs und seinen Schutz, das konnte eine von uns in Auftrag gegebene Meinungsumfrage zeigen. Diese Haltung wird auch auf EU-Ebene bestätigt: Eine Umfrage der EU-Kommission zeigt, dass die Mehrheit der Europäer:innen den Schutzstatus des Wolfs beibehalten möchte.

Die Entscheidung, den Schutzstatus des Wolfs zu senken, spiegelt daher die Meinung einer kleinen, aber lobbystarken Minderheit wider – nicht die der breiten Bevölkerung. Mehr zu unserem Wolfsreport finden Sie HIER.

Frage: Unterstützt die Wissenschaft eine Herabstufung?

Nein. Wissenschaftler:innen kritisieren die Entscheidung der Berner Konvention. Beispielsweise die Large Carnivore Initiative for Europe (LCIE), eine Expert:innengruppe der IUCN, die sich für den Schutz großer Beutegreifer einsetzt und unter anderem offizielle Gremien berät, lehnt die Herabstufung des Wolfs entschieden ab, denn:

- Erhaltungszustand nicht überall günstig: Die Wolfspopulationen in Europa sind regional unterschiedlich stark. Eine pauschale Herabstufung ignoriert diese Unterschiede und könnte gefährdete Populationen weiter unter Druck setzen.

- Gefährlicher Präzedenzfall: Die LCIE warnt, dass politische Interessen zunehmend wissenschaftlich fundierte Entscheidungen verdrängen könnten.

- Bestehender Schutzstatus bietet Flexibilität: Schon jetzt sind gezielte Ausnahmen – etwa zum Schutz von Nutztieren – möglich. Eine Herabstufung würde Konflikte nicht lösen, sondern könnte soziale Spannungen verschärfen.

- Fehlende klare Ziele: Es gibt weder langfristige Strategien noch Evaluationspläne, um den Schutz des Wolfs nach einer Herabstufung sicherzustellen.

In ihrer Stellungnahme, gegen die Senkung des Schutzstatus, fordern die LCIE, dass der Wolfsschutz erst geändert wird, wenn alle Wolfpopulationen durchgehend einen günstigen Zustand erreicht haben. Sie plädieren für mehr internationale Kooperationen und wissenschaftlich fundierte Strategien, um die erfolgreiche Erhaltung des Wolfs langfristig zu gewährleisten.

Frage: Erfüllen Wölfe einen ökologischen Zweck?

Ja. Wölfe übernehmen in der Natur eine Vielzahl an wichtigen Aufgaben, beispielsweise:

- Regulation von Wildtierbeständen: Durch die durch den Menschen herbeigeführte, unnatürlich hohe Anzahl an Rehen und Hirschen in Österreich, können unsere Wälder nicht mehr nachwachsen. Wölfe regulieren die Wildtierpopulationen und schützen dadurch empfindliche Ökosysteme.

- „Gesundheitspolizei“: Indem sie vor allem schwache, kranke oder alte Tiere erbeuten, tragen sie zur Eindämmung von Krankheiten in Wildtierbeständen bei. Das schützt letztlich auch Menschen und Haustiere vor potenziellen Infektionen.

Es wird oft behauptet, die Wolfspopulation wüchse exponentiell, doch das ist wissenschaftlich falsch:

- Logistisches Wachstum: Wölfe vermehren sich zunächst schnell, doch das Wachstum wird durch die Tragfähigkeit ihres Lebensraums (z. B. verfügbare Beute, Wasser, Konkurrenz) begrenzt und flacht schließlich ab. Dieses „S-förmige Wachstum“ führt zur natürlichen Populationsregulation.

- Begrenzte Kapazität: Besonders in Randgebieten können Wolfspopulationen stagnieren oder sogar schrumpfen.

Mit mehr Aufklärung können Misstrauen und Ängste vor dem Wolf reduziert werden und die Rückkehr des Wolfs als gesellschaftliche Chance gesehen werden, auf die wir stolz sein können – für eine gesündere Natur und die Erholung der Biodiversität.

Frage: Wie geht es auf EU-Ebene weiter?

Die Herabstufung des Wolfsschutzstatus ist noch nicht endgültig. Der Prozess sieht so aus:

- Berner Konvention:

Der Änderungsvorschlag wird an die Vertragsstaaten weitergeleitet und tritt automatisch drei Monate nach der Annahme durch den Ständigen Ausschuss in Kraft – es sei denn, ein Drittel der Vertragsstaaten (17 Länder) erhebt Einspruch. Wenn ein Drittel Einspruch erhebt, tritt die Änderung überhaupt nicht in Kraft, andernfalls nur für die Staaten nicht, die ein Veto eingereicht haben. - EU-Ebene:

Sollte die Änderung in der Berner Konvention wirksam werden, erstellt die EU-Kommission einen Vorschlag, wie die FFH-Richtlinie angepasst werden soll. Dieser muss vom Europäischen Parlament und dem EU-Rat genehmigt werden, bevor er an die Mitgliedsstaaten weitergeleitet wird. - Österreich:

In Österreich müssten in diesem Fall die Naturschutz- und Jagdgesetze der Bundesländer geändert werden. Jedoch bleibt die zentrale Bedingung bestehen: Ein günstiger Erhaltungszustand der Wolfspopulation muss nachgewiesen werden, bevor Lockerungen im Schutzstatus greifen können.

Die Herabstufung ist ein komplexer Prozess mit vielen Zwischenstufen und Unsicherheiten. Selbst bei einer Umsetzung auf EU- und nationaler Ebene bleibt der Schutz des Wolfs weiterhin an klare ökologische und rechtliche Vorgaben gebunden. Fakt ist, dass Österreich unter anderem ein professionelles Monitoring braucht, um wissenschaftlich über die Entwicklung unseres Wolfsbestandes informiert zu sein.

Artenschutz durch ein Bundes-jagdgesetz!

Zusammen mit dem ökologischen Jagdverband, dem VGT und anderen Expertinnen und Experten fordern wir einen strengen Artenschutz in der österreichischen Jagd!

Wenn Sie sich für Artenschutz einsetzen wollen, unterschreiben sie unser Volksbegehren für ein Bundeseinheitliches Jagdgesetz, wo wir auch noch andere wichtige Reformen fordern, um die Jagd ökologisch und tierschutzgerecht zu machen!

Sie wollen unseren WIldtieren helfen?

Unterstützen Sie uns mit einer Spende bei der Pflege unserer Wildtiere in Not oder übernehmen Sie eine individuelle Patenschaft für eines unserer anderen Tiere!

Bern Convention. (2024, Dezember 3). THE BERN CONVENTION AND THE PROTECTION OF THE WOLF – FAQ.

Council of Europe. (1979). Berner Konvention – Übereinkommen über die Erhaltung der europäischen wildlebenden Pflanzen und Tiere und ihrer natürlichen Lebensräume.

Entnahme Beutegreifer – Österreichzentrum. (o. J.). Abgerufen 10. August 2024, von https://baer-wolf-luchs.at/monitoring/entnahme-beutegreifer

Entwicklung der Wolfspopulation seit 2000 – DBBW. (o. J.). Abgerufen 10. August 2024, von https://www.dbb-wolf.de/Wolfsvorkommen/territorien/entwicklung-diagramm

EU proposal to amend Appendices II and III of the Bern Convention on the wolf – Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats. (o. J.). Abgerufen 30. Oktober 2024, von https://www.coe.int/en/web/bern-convention/-/eu-proposal-to-amend-appendices-ii-and-iii-of-the-bern-convention-on-the-wolf

Europäische Kommission. (2023, Dezember 20). Fragen und Antworten zur Änderung des Schutzstatus des Wolfes im Rahmen der Berner Konvention.

EU-Vorschlag zur Anpassung des Schutzstatus des Wolfs. (o. J.). Abgerufen 5. Dezember 2024, von https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_24_6202

Kotrschal, K., & AG Wildtiere-Forum Wissenschaft & Umwelt. (2023). Positionspapier Wolf Fakten zum Wolf: Die aktuelle Lage in Österreich. https://baer-wolf-luchs.at/wp-content/uploads/2022/05/OeZ_Wolfsmanagement_Empfehlungen_2021.pdf

Liebmann, S. (2024). WÖLFE IM RECHT. Johannes Kepler Universität Linz.

Monitoring – Österreichzentrum. (o. J.). Abgerufen 8. Oktober 2024, von https://baer-wolf-luchs.at/monitoring

Österreichzentrum Bär Wolf Luchs, Rau, R., & Selimovic, A. (2024). STATUSBERICHT WOLF 2023 SITUATION D E S WOLFS I N ÖSTERREICH. https://baer-wolf-luchs.at

Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen, Amtsblatt Nr. L 206 vom 22/07/1992.

Schnidrig, R., Nienhuis, C., Imhof, R., Bürki, R., & Breitenmoser, U. (2016, März). Wolf in the Alps: Recommendations for an internationally coordinated management .

Statistik der Todesursachen – DBBW. (o. J.). Abgerufen 10. August 2024, von https://www.dbb-wolf.de/totfunde/statistik-der-todesursachen